четверг, 19 декабря 2013

Тенденция, однако...

Тенденция, однако...

19 декабря 1946 года началась Первая Индокитайская война 1946 - 1954 гг., прежде известная как французская война во Вьетнаме. Напомню: Вторая Индокитайская - это наиболее "раскрученная" американская война во Вьетнаме 1964 - 1973 гг., а Третья Индокитайская - столкновение социалистических Китая и Вьетнама (а также Кампучии-Камбоджи) в 1979 г.

Вьетнам - вообще интересная страна. Он не входит в число тех трёх государств Юго-восточной Азии, которые сохранили независимость в период европейской колониальной экспансии (Китай, Япония, Тайланд; по идее ещё Корея, но она в этот момент была частью Японской Империи), но он единственный, кто вернул независимость силой оружия. Хотя, конечно, и тут слегка сложнее...

Собственно говоря, французские колониальные силы были нейтрализованы японцами во время Второй Мировой. В конце концов, их вообще интернировали (когда правительство Виши в Европе пало). В самом конце войны Япония официально вернула независимость Вьетнаму, посадив на трон Вьетнамской Империи наследника прежних монархов Бао Дая. Но, в условиях резкого роста активности коммунистов, да и националистов, тот сложил с себя полномочия через несколько месяцев ("Я предпочитаю быть простым гражданином свободной страны, чем императором порабощённой..."

. И вот тогда власть взяли коммунисты Хо Ши Мина.

. И вот тогда власть взяли коммунисты Хо Ши Мина.Вот только никакой самостоятельный Вьетнам в реестре правильных государств у Союзников не значилсся: происхождение его независимости однозначно попахивало Осью. В итоге, в целях очищения страны от японцев, северная часть Вьетнама была оккупирована китайцами Чан Кай Ши, а южная - англичанами. В итоге и те, и другие ушли, но... Власть они постарались передать "законному правительству", то есть - французам. Те со временем тихой сапой "отжали" под свой контроль все основные города, переговоры с ними у вьетнамцев шли ни шатко, ни валко больше года, но толку не было: французы были слишком уверены в своём превосходстве. В итоге, с французской атаки на Хайфон, 19 декабря 1946 года началась война.

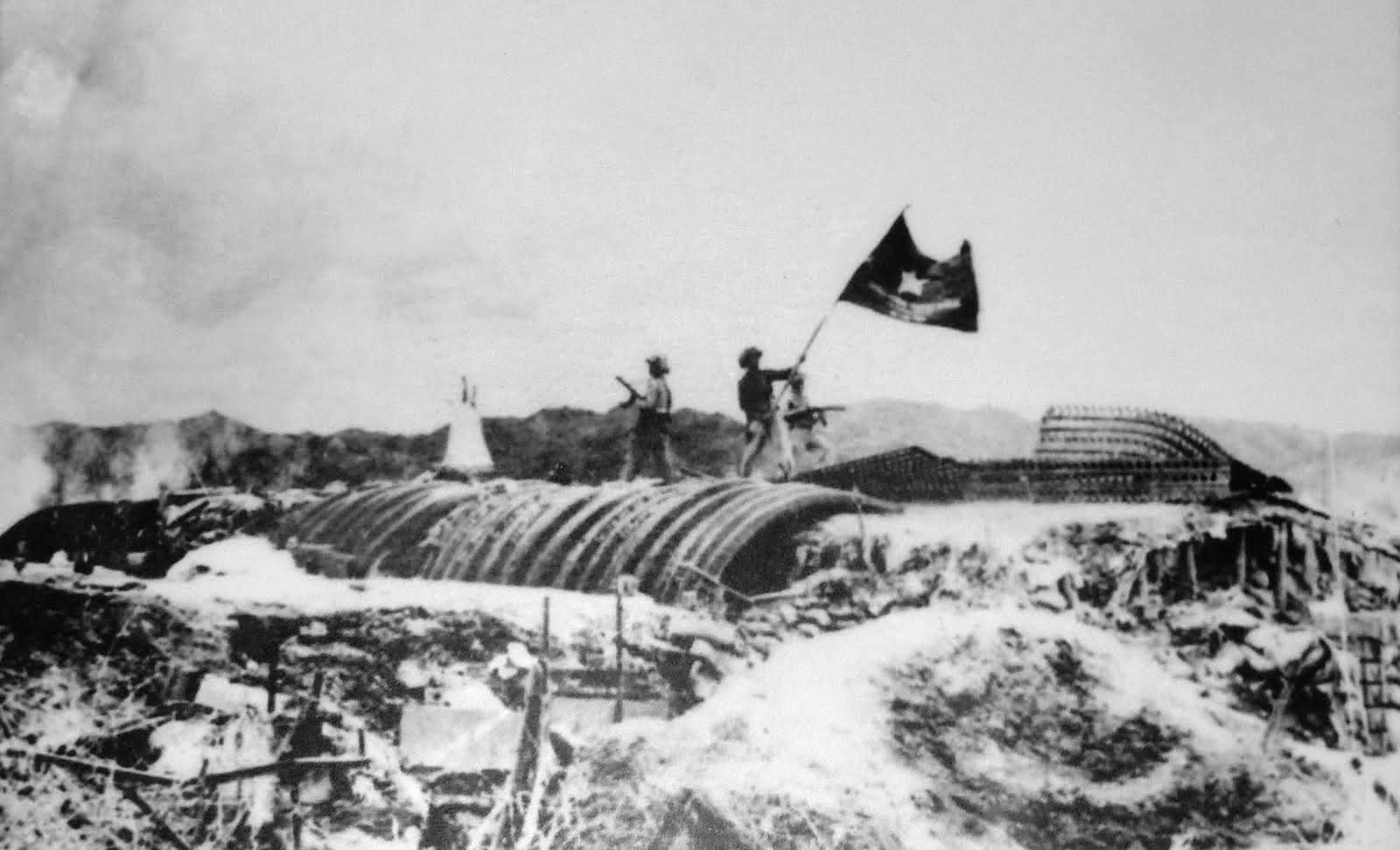

К началу 1950-х вьетнамцы более-менее выправили ситуацию на фронтах, укрепившись на севере страны, а в 1953-м, вторгшись в Лаос (тоже французскую колонию), поставили войска метрополии в тяжёлое положение. Для защиты Лаоса французы на основе старой, ещё японской авиабазы в Дьенбьенфу построили укрепрайон - и битва за него стала решающим сражением войны. Проявив блестящие организаторские способности, вьетнамское командование сумело организовать снабжение через джунгли своей осаждающей Дьенбьенфу армии лучше, нежели французы - своих осаждённых частей. После капитуляции французского гарнизона - перед лицом неизбежной катастрофы в Лаосе и в своём тылу - Франция согласилась на мирные переговоры, по итогам которых северная часть Вьетнама - Демократическая Республика Вьетнам - стала официально независимым государством (июль 1954-го).

Но лишь после победы во Второй Индокитайской войне - над США - весь Вьетнам был, наконец, воссоединён...

Тенденция, однако...

- Чт, 03:07: 18 декабря - утверждён план "Барбаросса" http://t.co/ypQgKH2kl4

- Чт, 03:39: 18 декабря - #Сталин: на самом деле годовщина именно сегодня http://t.co/eKFoclJ07e

- Чт, 03:46: Предсказание от Dreams Tarot http://t.co/EwlJUpAcAQ

- Чт, 09:38: небьющаяся посуда - нашефсё. Я вот видел, как скандалила моя знакомая (40+) с дочерью (около 20): на пол… http://t.co/aIR7PsCcqn

Тенденция, однако...

А ещё 18 декабря - истинный день рождения Иосифа Виссарионовича Джугашвили aka Сталин. По сохранившимся документам вождь родился 18.12.1878, а не 21.12.1879, как значится в официальной версии. Если честно, до сих пор не вполне понятно, почему так. Конечно, изменить дату рождения у профессионального революционера может быть масса причин. Но вроде как однозначно официальный вариант утверждался уже в конце 1920-х, когда смысла наводить тень на плетень уже не было. Вот - загадка истории, однако... О самом сабже черкану что-нибудь 21-го.

PS: Ну, выбрали немцы денёк, когда "Барбароссу" утверждать...

Тенденция, однако...

План операции "Барбаросса" был утверждён 18 декабря 1940 года директивой Верховного главнокомандующего вермахта № 21. Через 11 дней информация об этом оказалась на столе у Сталина. В общем-то, сведения были довольно разрозненными и противоречивыми, но основную идею - что решение о нападении на Советский Союз в Берлине принято, и вряд ли уже будет изменено - они доносили вполне.

Странная на первый взгляд идея - начать войну против СССР в условиях продолжения борьбы с Великобританией - объяснялась просто. Как ни странно, нападение на СССР рассматривалось как вспомогательная операция в рамках войны с англичанами. Что звучит довольно глупо по нынешним временам, но на тот момент это было именно так. В Германии радикально недооценивали силу Советского Союза и радикально переоценивали возможности Британии. Причины - многоплановые: и традиционная русофобия, усиленная расовой теорией, и память о Первой Мировой, когда основными победителями оказались Франция и Британия, а вовсе не Россия, и сознательная и бессознательная дезинформация со стороны белоэмигрантов, работающих в качестве основных экспертов по русским делам (а они никак не могли признать, что в "Совдепии" может происходить что-то путное), и не вполне блеcтящие действия СССР против Финляндии в Зимнюю войну... Правда, чуть раньше СССР снёс, даже не запыхавшись, японцев на Халхин-Голе, а масштаб боевых действий и потерь в Монголии был вполне сравним не только с Финляндией, но и с польской операцией Вермахта - но это ведь далеко, а потому неправда... Можно не учитывать, если не хочется.

В общем, предполагалось, что, после падения СССР, Британия если не капитулирует, то согласится на почётный мир, в конечном счёте всё равно став привилегированным, но сателлитом Рейха. Ну, а тогда появляются шансы зажать и США: вместе с Королевским Флотом ВМФ стран Оси превосходили бы американский ВМФ раза в два. Сухопутная же американская армия на тот момент вообще была анекдотом: переброшенный в Канаду (часть Британской Империи) немецкий экспедиционный корпус подавил бы её сопротивление без особых проблем. Но даже если бы захватить США бы и не удалось, провоцировать Японию на конфликт Рузвельту уже было бы не с руки...

Если честно, то весь план "Барбаросса" представлял собой пример того, как не надо планировать войну. Немцы изначально полагались в первую очередь на силу, а не военное искусство. Хотели захватить всё - и сразу. Альтернативных идей практически не было.

Если вкратце, то предполагалось, что РККА удастся нанести поражение западнее линии "Западная Двина - Днепр" примерно в течение 20 дней. Затем - ещё 20-дневная оперативная пауза для перегруппировки - и наступление на Москву, в ходе которого должны были быть разгромлены последние 30-40 дивизий, которые, по немецким расчётам, СССР смог бы выставить на тот момент. Иногда говорят о том, что в итоге планировался выход на линию "Архангельск - Волга - Астрахань", но это не так. О том, что хорошо бы достичь этого рубежа к моменту начала переговоров Гитлер как-то действительно говорил, но ни в какие конкретные планы это не было обличено.

Объективно Рейх - фактически объединённая фашистская Европа (минус Великобритания и Швеция со Швейцарией) - был, конечно, сильнее: на территории Германии и её союзников жило около 300 млн чел (в СССР - чуть меньше 200 млн), по основным экономическим параметрам же (добыча угля, производство металла и электроэнергии) он превосходил СССР втрое. Но... Именно по этой причине - такого явственного превосходства (плюс расовая теория) - на практике немцы вовсе не действовали по принципу "пушки вместо масла": степень милитаризации экономики там долго оставалась невелика. Только в 42-м году перевод экономики на военные рельсы начался, и только к 44-му он завершился... Но на тот момент уже было "поздно пить боржоми"...

Тем не менее, Германии и её сателлитам удалось сконцентрировать у границ СССР крупную армию - примерно в полтора раза большую, чем у Советского Союза (примерно 4.9 млн против, по разным подсчётам, от 2.7 до 3.3 млн; ) . Зато по техническим параметрам (танки, самолёты и прочее) немцы существенно уступали. Правда, у Советского Союза, как страны, относительно недавно прошедшей индустриализацию, было много локальных проблем в военном производтве: много танков, но мало автомобилей, много самолётов, но радиофикация их оставляла желать много лучшего - и т.п. Плюс многие танки и самолёты были почти бесполезны из-за выработки ресурса техники - её как раз собирались заменять на новую, но не успели... Как бы то ни было, такого уж превосходства у Германии не было, потому и выстраивать план нападения "от силы" с её стороны было глупо.

В общем, в итоге всё получилось примерно так, как и должно было при таких обстоятельствах: летом-осенью 41-го СССР понёс большие потери, но "Барбаросса" как военный план провалилась - РККА сильно пострадала, но вовсе не была разгромлена. Никакой оперативной паузы не было. Потери немцев тоже оказались большими, особенно - в технике (СССР танков и самолётов потерял больше, но он мог себе это позволить). Когда советская промышленность "закрыла дырки" в военном производстве (автомобили, радиостанции), ситуация сразу радикально изменилась в нашу пользу. Правда, стойкого превосходства по численности РККА над Вермахтом добилась только после Сталинграда (а тогда шансов у Германии всё равно уже не было), но на дворе стоял 20-й век - "война моторов", численность всё-таки такой роли уже не играла... Да и Александр Васильевич ещё учил, что "врага надо бить, а не считать"...

среда, 18 декабря 2013

Тенденция, однако...

- Вт, 19:13: 16 декабря - Артур Кларк и Филип Дик http://t.co/d94l0Jh0JZ

- Вт, 19:41: Яйцо, которое выжило http://t.co/3U307rldnx

- Вт, 20:04: 16 декабря - "Бостонское чаепитие" http://t.co/kLaGo2sgSF

- Вт, 23:45: Новогоднее предсказание-сюрприз http://t.co/KBClzL2NqS

- Ср, 03:49: 17 декабря - Оксана Фёдорова и Милла Йовович http://t.co/1wxIADBNpv

- Ср, 04:09: 17 декабря - день #РВСН http://t.co/QRyeMpcC8G

Тенденция, однако...

Ракетные Войска Стратегического Назначения были созданы 17 декабря 1959 года. Думаю, нет смысла объяснять, что сам факт нашего существования в значительной степени связан именно с тем, что они в своё время были созданы нашими дедами.

Ну, и, собственно, ракетно-космическая техника развивалась, мягко говоря, в тесном контакте с соответствующими военными технологиями. Достаточно сказать, что наш знаменитый "Протон" - самая мощная наша ракета (20+ т на опорную орбиту) - начинался в своё время как УР-500. Эта ракета проектировалась под так, к счастью, и не появившиеся боеголовки в 150 мегатонн (! - даже "Кузькина мать" предполагалась всего лишь стомегатонной...).

Милитаризация космоса, конечно, бяка... Но вот что-то мне подсказывает, что если сейчас, как когда-то, военные программы будут объединены с космическими, уж по меньшей мере на Луне мы окажемся быстрее, чем сообразим, что времена поменялись...

Тенденция, однако...

Поздравляем любимую ведущую любимой передачи!

С днём рождения, Оксана Геннадьевна!))

А также поздравляем единственную представительницу списка голливудских звёзд с русскими корнями, действительно внесшую вклад и в отечественный кинематограф.

И вас, Милла Богдановна, с днём рождения!))

вторник, 17 декабря 2013

Тенденция, однако...

Тенденция, однако...

Вот и попили чаю, такскзсть...

На дворе стоял 1773 год. Английское правительство, которому не хватало денег (а когда какому правительству их хватало?), обложило дополнительным налогом чай, оставляемый в североамериканские колонии. Что нарушало право колонистов подчиняться тому налоговому законодательству, в принятии которого принимали участие их представители (а колониальное самоуправление влияния на лондонский Парламент, понятно, не имело никакого).

В итоге груз чая оказался уничтожен. В ответ правительство распустило местное самоуправление, слово за слово - и в 1776-м году, когда Второй Континентальный Конгресс фактически взял на себя функции сепаратистского правительства, началась война. Одновременно с начало эскалации была принята и Декларация Независимости...

Тенденция, однако...

Тенденция, однако...

Трудно представить себе более разных фантастов...

Сэр Артур Чарльз Кларк (1917 - 2008) - само воплощение НФ: не только писатель, но и учёный, эксперт-футуролог, изобретатель. Вместе с Хайнлайном и Азимовым - член "большой тройки" западной НФ.

Ещё в 1945-м предложил использовать спутники (угу, за 12 лет до запуска первого из них) в качестве ретрансляторов для обеспечения связи. Идея, конечно, очевидная, но вот он первый её предложил:

Это - его схема. Геостационарную орбиту кое-где называют "кларковской"...

Техноромантик. Русофил. Большая часть его новых романов сразу публиковалась в журнале "Техника - молодёжи". Не вижу смысла перечислять его библиографию - даже не знаю, с чего начать... Впрочем, лично для меня на первом месте - "Фонтаны рая". Такой накал техноромантики и исторического оптимизма мне больше у западных авторов не попадался (ну, кроме Брэдбери - "Лёд и пламень" . В какой-то момент, при третьем или четвёртом перечитывании, возникло странное ощущение, что это - Ефремов...

. В какой-то момент, при третьем или четвёртом перечитывании, возникло странное ощущение, что это - Ефремов...

Филип Киндред Дик (1928 - 1982) - автор почти полусотни фантастических романов. Никакого техноромантизма и исторического оптимизма: будущее в большинстве случаев у него - вполне себе беспросветно... Депрессивный настрой автора понятен: тяжело больной с детства (астма, тахикардия, агорафобия), с массой психологических травм (он сам считал, что всё началось со смерти в раннем возрасте его сестры-близняшки), зависимый от лекарств - да и от наркотиков, собственно... Ну, в общем, от него трудно было бы ожидать чего-то радикально иного.

Дик использовал наркотические вещества в качестве интеллектуального допинга. В начале 60-х он, с помощью амфетаминов, довёл свою писательскую производительность до 60-ти страниц в день. За 1963-64-й - 11 романов подряд...

Но и срыв был неизбежен. В общем, избытком адекватности Филип не страдал: бегал в Канаду и обратно от ЦРУ и КГБ, обвинял Лема в том, что за него работает группа советских/коммунистических авторов - мол, слишком уж быстро тот умудряется писать (да-да, уж кто бы говорил!..) - при том, что сам Лем относился к нему более чем благосклонно... Что характерно, широкая популярность пришла к нему через 2 недели после его смерти - её принёс культовый фильм "Бегущий по лезвию", снятый по его роману "Мечтают ли андроиды об электроовцах?". Очень в его стиле...

Если коротко, Дик - провозвестник/предшественник разнообразных игр с реальностью, ставших популярными значительно позже. Идеи "Матрицы", "Тёмного города", "LOST'а" - это всё от него. Ну, а "Вспомнить всё" и "Особое мнение" (как и много чего ещё) и вовсе были сняты по мотивам его произведений.

А вообще - "Человек в высоком замке", да... И - "Убик", фразой из которого была озаглавлена биография Филипа Дика:

- Я - жив. Это вы - умерли...

Сэр Артур Чарльз Кларк (1917 - 2008) - само воплощение НФ: не только писатель, но и учёный, эксперт-футуролог, изобретатель. Вместе с Хайнлайном и Азимовым - член "большой тройки" западной НФ.

Ещё в 1945-м предложил использовать спутники (угу, за 12 лет до запуска первого из них) в качестве ретрансляторов для обеспечения связи. Идея, конечно, очевидная, но вот он первый её предложил:

Это - его схема. Геостационарную орбиту кое-где называют "кларковской"...

Техноромантик. Русофил. Большая часть его новых романов сразу публиковалась в журнале "Техника - молодёжи". Не вижу смысла перечислять его библиографию - даже не знаю, с чего начать... Впрочем, лично для меня на первом месте - "Фонтаны рая". Такой накал техноромантики и исторического оптимизма мне больше у западных авторов не попадался (ну, кроме Брэдбери - "Лёд и пламень"

. В какой-то момент, при третьем или четвёртом перечитывании, возникло странное ощущение, что это - Ефремов...

. В какой-то момент, при третьем или четвёртом перечитывании, возникло странное ощущение, что это - Ефремов...

Филип Киндред Дик (1928 - 1982) - автор почти полусотни фантастических романов. Никакого техноромантизма и исторического оптимизма: будущее в большинстве случаев у него - вполне себе беспросветно... Депрессивный настрой автора понятен: тяжело больной с детства (астма, тахикардия, агорафобия), с массой психологических травм (он сам считал, что всё началось со смерти в раннем возрасте его сестры-близняшки), зависимый от лекарств - да и от наркотиков, собственно... Ну, в общем, от него трудно было бы ожидать чего-то радикально иного.

Дик использовал наркотические вещества в качестве интеллектуального допинга. В начале 60-х он, с помощью амфетаминов, довёл свою писательскую производительность до 60-ти страниц в день. За 1963-64-й - 11 романов подряд...

Но и срыв был неизбежен. В общем, избытком адекватности Филип не страдал: бегал в Канаду и обратно от ЦРУ и КГБ, обвинял Лема в том, что за него работает группа советских/коммунистических авторов - мол, слишком уж быстро тот умудряется писать (да-да, уж кто бы говорил!..) - при том, что сам Лем относился к нему более чем благосклонно... Что характерно, широкая популярность пришла к нему через 2 недели после его смерти - её принёс культовый фильм "Бегущий по лезвию", снятый по его роману "Мечтают ли андроиды об электроовцах?". Очень в его стиле...

Если коротко, Дик - провозвестник/предшественник разнообразных игр с реальностью, ставших популярными значительно позже. Идеи "Матрицы", "Тёмного города", "LOST'а" - это всё от него. Ну, а "Вспомнить всё" и "Особое мнение" (как и много чего ещё) и вовсе были сняты по мотивам его произведений.

А вообще - "Человек в высоком замке", да... И - "Убик", фразой из которого была озаглавлена биография Филипа Дика:

- Я - жив. Это вы - умерли...

Тенденция, однако...

- Пн, 17:08: #Клюква с примесью какой-то забористой травы... Давно такого не было! http://t.co/PlR1zzy8ZJ

- Вт, 04:19: Поздравляю!)) http://t.co/NZ9MoupiDP

- Вт, 04:28: 16 декабря - Сергей Переслегин http://t.co/l70NG3qzK9

Тенденция, однако...

Поздравляем мэтра!))

А вот и свежий видеопост от него:

Оригинал взят у pereslegin_serg в Катастрофа боинга в Казани.

pereslegin_serg в Катастрофа боинга в Казани.

Ну, вкратце: полная проектная удельная тяга несчастного Боинга-737 примерно равна удельной тяге Ту-154 в случае отказа одного двигателя. Отсюда его повышенная экономичность (летал бы Ту-154 на одном движке - тоже бы "экономил топливо" . Как следствие, Боинг-737 нежно любят как экологи (мало выделяет продуктов сгорания), так и бизнесмены (дешевле, а аварийность компенсируется страховкой). Ну, а аварии... Да где их нет?

. Как следствие, Боинг-737 нежно любят как экологи (мало выделяет продуктов сгорания), так и бизнесмены (дешевле, а аварийность компенсируется страховкой). Ну, а аварии... Да где их нет?

А вот и свежий видеопост от него:

Оригинал взят у

pereslegin_serg в Катастрофа боинга в Казани.

pereslegin_serg в Катастрофа боинга в Казани.КОНЕЦ ЦИТИРУЕМОГО СООБЩЕНИЯ

Ну, вкратце: полная проектная удельная тяга несчастного Боинга-737 примерно равна удельной тяге Ту-154 в случае отказа одного двигателя. Отсюда его повышенная экономичность (летал бы Ту-154 на одном движке - тоже бы "экономил топливо"

. Как следствие, Боинг-737 нежно любят как экологи (мало выделяет продуктов сгорания), так и бизнесмены (дешевле, а аварийность компенсируется страховкой). Ну, а аварии... Да где их нет?

. Как следствие, Боинг-737 нежно любят как экологи (мало выделяет продуктов сгорания), так и бизнесмены (дешевле, а аварийность компенсируется страховкой). Ну, а аварии... Да где их нет?

понедельник, 16 декабря 2013

Тенденция, однако...

Оригинал взят у  iosipboroda в "Сумеречная зона" (1985), 1-й сезон, эпизод 21b "Красный снег"

iosipboroda в "Сумеречная зона" (1985), 1-й сезон, эпизод 21b "Красный снег"

Москва. По обстановке трудно понять, какие именно годы. Но не исключено, что авторы имеют в виду 80-е. Полковник КГБ Ульянов с товарищами отлавливает нарочито кудрявого диссидента по имени Иван Иванович (причём, Иванович - это фамилия).

У диссидента изымают запрещённую литературу: Солженицына, Троцкого, "Доктора Живаго" и письмо маме.

На вопрос Ивановича "а теперь меня расстреляют?", Ульянов отвечает:

- Гораздо хуже, Иван. На этот раз мы отправим тебя в ГУЛаг.

Ульянов: - Партия - это единственная семья, которая мне нужна.

Однако мнгновение спустя нам демонстрируют (о ужас!) человечность Ульянова. Письмо маме Ивановича он опускает в почтовый ящик.

Кабинет министра (надо понимать - министра КГБ). Обязательный самовар - в наличии.

Ульянов при параде.

Сперва я подумал, что в петлицах - пушки, и что полковник - служит в артиллерии КГБ, которая расстреливает рукопожатную интеллигенцию прямой наводкой из осадных орудий, но при ближайшем рассмотрении оказалось ещё лучше - это скрещенные сабли (или сабля с винтовкой - не разглядеть), т.е. полковник наш - из Кавалерии Государственной Безопасности - Ка Гэ Бэ. Всё сходится.

Министр рассуждает, что Иванович уже не первый раз задерживается за контакты с иностранными агентами, и пора бы его уже расстрелять.

Ульянов предлагает обойтись ссылкой.

- Расстрелять, расстрелять! - радостно поддакивает другой КГБ-шник, в котором мы узнаём молодого Andrew Divoff. В 3-м Ред Алерте он станет генералом, но цеплять награды как попало он умеет уже сейчас, в 85-м году.

А ещё - куртуазно отдавать честь.

Министр, обеспокоенный отсутствием единодушия среди подчинённых, отправляет Ульянова в Воркуту. И даже не в саму Воркуту, а в безымянное поселение в сотне километров севернее ("самое сердце ГУЛага" - цитата) - расследовать дело о смерти местного партсекретаря и оперуполномоченного ГБ.

Ин Совьет Раша стимпанк невер дай.

Ульянов прибывает в поселение.

В злачном месте (надо думать - сельсовете), куда они вместе с новым местным партсекретарём идут на встречу с местным старостой, Титовым, всё как положено: водка-скрипка-балалайка:

Тут нам снова демонстрируют человечность Ульянова - тот громогласно заявляет, что в Москве, цыганская музыка строжайще запрещена, как вырожденческий пережиток, но здесь - так и быть, пусть играют.

Староста говорит, что расследовать особо нечего - партсекретаря сожрали волки, а опер - зарезался сам.

На улице Ульянов сталкивается с женщиной, лицо которой кажется ему знакомым, узнав её имя и подняв её личное дело, он выясняет, что Орлова была сослана сюда 50 лет назад, ещё при Сталине.

Ульянов очень удивлён, как Орлова так хорошо сохранилась, на что партсекретарь отвечает, что Ульянов, наверное, столкнулся с её дочерью.

Возващаясь с осмотра места преступления, Ульянов натыкается на Орлову, пожирающую волка

Тут нам третий раз показывают человечность Ульянова: несколько оторопев от такого завтрака на обочине - он крестится (что удивительно, правильно - справа-налево).

Полквник бросается наутёк, староста и партсекретарь бьют его бревном по башке и по пришествии в чувство пытаются убедить того, что завтракающая Орлова ему померещилась - а на самом деле он испугался волка, побежал и "стукнулся головой о толстую ветку"(цитата). Да, кстати: меня вот в школе учили, что в тундре, на вечной мерзлоте, ничего крупнее карликовой берёзы не растёт, но школа была советская, поэтому меня наверняка обманывали.

Плоковник не доверяет им, вспоминает румынские предания о волколаках - бессмертных волках-вампирах, и требует отвести его в заколоченную церковь, от которой его ранее увели под каким-то благовидным предлогом. В церкви он обнаруживает кучу пустых гробов, в которых волколаки спят во время полярного дня. Банда вампиров оказывается там же. Выясняется, что староста крышует эту стаю, которая полярной ночью защищает посёлок от хищников.

Партсекретарь тоже переметнулся. "Условия в ЭТОЙ стране слишком жестоки, мне нужны были дополнительные силы"

Староста пытается уговорить вурдалаков, что жрать полковника не стоит, так как сюда нагрянет уже армия, но Ульянов пускается в бегство и свора упырей гонится за ним и старостой. Во время погони волки загрызают старосту, и волколаки догоняют полковника, который пытался отбить Титова от волков. Очередной раз увидев человечность Ульянова, волколаки проникаются к нему сочувствием, Орлова толкает пламенную речь о РУССКОМ народе, страдающем под пятой тиранов-коммунистов, и Ульянова обращают, чтобы он вернулся в Москву и подтачивал систему изнутри.

И, как предполагает в комментах dr_piliulkin, главгер, вернувшись в Москву, сумел-таки укусить Горбачёва, выполнив завет сибирских товарищей...

dr_piliulkin, главгер, вернувшись в Москву, сумел-таки укусить Горбачёва, выполнив завет сибирских товарищей...

iosipboroda в "Сумеречная зона" (1985), 1-й сезон, эпизод 21b "Красный снег"

iosipboroda в "Сумеречная зона" (1985), 1-й сезон, эпизод 21b "Красный снег"

Москва. По обстановке трудно понять, какие именно годы. Но не исключено, что авторы имеют в виду 80-е. Полковник КГБ Ульянов с товарищами отлавливает нарочито кудрявого диссидента по имени Иван Иванович (причём, Иванович - это фамилия).

У диссидента изымают запрещённую литературу: Солженицына, Троцкого, "Доктора Живаго" и письмо маме.

На вопрос Ивановича "а теперь меня расстреляют?", Ульянов отвечает:

- Гораздо хуже, Иван. На этот раз мы отправим тебя в ГУЛаг.

Ульянов: - Партия - это единственная семья, которая мне нужна.

Однако мнгновение спустя нам демонстрируют (о ужас!) человечность Ульянова. Письмо маме Ивановича он опускает в почтовый ящик.

Кабинет министра (надо понимать - министра КГБ). Обязательный самовар - в наличии.

Ульянов при параде.

Сперва я подумал, что в петлицах - пушки, и что полковник - служит в артиллерии КГБ, которая расстреливает рукопожатную интеллигенцию прямой наводкой из осадных орудий, но при ближайшем рассмотрении оказалось ещё лучше - это скрещенные сабли (или сабля с винтовкой - не разглядеть), т.е. полковник наш - из Кавалерии Государственной Безопасности - Ка Гэ Бэ. Всё сходится.

Министр рассуждает, что Иванович уже не первый раз задерживается за контакты с иностранными агентами, и пора бы его уже расстрелять.

Ульянов предлагает обойтись ссылкой.

- Расстрелять, расстрелять! - радостно поддакивает другой КГБ-шник, в котором мы узнаём молодого Andrew Divoff. В 3-м Ред Алерте он станет генералом, но цеплять награды как попало он умеет уже сейчас, в 85-м году.

А ещё - куртуазно отдавать честь.

Министр, обеспокоенный отсутствием единодушия среди подчинённых, отправляет Ульянова в Воркуту. И даже не в саму Воркуту, а в безымянное поселение в сотне километров севернее ("самое сердце ГУЛага" - цитата) - расследовать дело о смерти местного партсекретаря и оперуполномоченного ГБ.

Ин Совьет Раша стимпанк невер дай.

Ульянов прибывает в поселение.

В злачном месте (надо думать - сельсовете), куда они вместе с новым местным партсекретарём идут на встречу с местным старостой, Титовым, всё как положено: водка-скрипка-балалайка:

Тут нам снова демонстрируют человечность Ульянова - тот громогласно заявляет, что в Москве, цыганская музыка строжайще запрещена, как вырожденческий пережиток, но здесь - так и быть, пусть играют.

Староста говорит, что расследовать особо нечего - партсекретаря сожрали волки, а опер - зарезался сам.

На улице Ульянов сталкивается с женщиной, лицо которой кажется ему знакомым, узнав её имя и подняв её личное дело, он выясняет, что Орлова была сослана сюда 50 лет назад, ещё при Сталине.

Ульянов очень удивлён, как Орлова так хорошо сохранилась, на что партсекретарь отвечает, что Ульянов, наверное, столкнулся с её дочерью.

Возващаясь с осмотра места преступления, Ульянов натыкается на Орлову, пожирающую волка

Тут нам третий раз показывают человечность Ульянова: несколько оторопев от такого завтрака на обочине - он крестится (что удивительно, правильно - справа-налево).

Полквник бросается наутёк, староста и партсекретарь бьют его бревном по башке и по пришествии в чувство пытаются убедить того, что завтракающая Орлова ему померещилась - а на самом деле он испугался волка, побежал и "стукнулся головой о толстую ветку"(цитата). Да, кстати: меня вот в школе учили, что в тундре, на вечной мерзлоте, ничего крупнее карликовой берёзы не растёт, но школа была советская, поэтому меня наверняка обманывали.

Плоковник не доверяет им, вспоминает румынские предания о волколаках - бессмертных волках-вампирах, и требует отвести его в заколоченную церковь, от которой его ранее увели под каким-то благовидным предлогом. В церкви он обнаруживает кучу пустых гробов, в которых волколаки спят во время полярного дня. Банда вампиров оказывается там же. Выясняется, что староста крышует эту стаю, которая полярной ночью защищает посёлок от хищников.

Партсекретарь тоже переметнулся. "Условия в ЭТОЙ стране слишком жестоки, мне нужны были дополнительные силы"

Староста пытается уговорить вурдалаков, что жрать полковника не стоит, так как сюда нагрянет уже армия, но Ульянов пускается в бегство и свора упырей гонится за ним и старостой. Во время погони волки загрызают старосту, и волколаки догоняют полковника, который пытался отбить Титова от волков. Очередной раз увидев человечность Ульянова, волколаки проникаются к нему сочувствием, Орлова толкает пламенную речь о РУССКОМ народе, страдающем под пятой тиранов-коммунистов, и Ульянова обращают, чтобы он вернулся в Москву и подтачивал систему изнутри.

КОНЕЦ ЦИТИРУЕМОГО СООБЩЕНИЯ

И, как предполагает в комментах

dr_piliulkin, главгер, вернувшись в Москву, сумел-таки укусить Горбачёва, выполнив завет сибирских товарищей...

dr_piliulkin, главгер, вернувшись в Москву, сумел-таки укусить Горбачёва, выполнив завет сибирских товарищей...Тенденция, однако...

- Вс, 12:04: Мечта техноманьяка-толкиниста... http://t.co/EhAvNOztAz

- Вс, 12:37: 15 декабря - 1970-й: АМС "Венера-7" совершила мягкую посадку на Венеру http://t.co/4VQa689JgL

- Вс, 14:09: ЕМНИП, в Англии "билль о грузовой марке" принимали 36 лет - с 1854 по 1890-й. По кусочкам. На его стороне были… http://t.co/a6lePqZaqq

- Вс, 15:30: 15 декабря - Лазарь #Заменгоф, отец #эсперанто http://t.co/9uMvwpwDxs

- Вс, 15:57: 15 декабря - Север #Гансовский http://t.co/kKzLfGKdI7

- Пн, 00:46: Спасибо.) Ну там реально у нас и снег, и шлагбаум, и машины стоят - с грузом трудно было протиснуться. Я слегка… http://t.co/VxKzmnDUrz

Тенденция, однако...

Тесть купил для внучки елочку. Искусственную, как она просила. Привез. Попросил спуститься к машине - забрать. Жена плохо себя чувствует.

Ну, я, кое-как напялив

ботинки, выхожу из дома в первый раз за последние две недели - растяжение почти прошло.

Ну, беру эту двухметровую коробку, иду к подъезду... цепляюсь за столбик шлагбаума - нога все еще плохо слушалась - и падаю опять!!! Похоже, опять потянул ту же ногу. Да уж - "сходил за елочкой", что называется...

Теперь, похоже, еще неделю дома сидеть. (

(

Ну, я, кое-как напялив

ботинки, выхожу из дома в первый раз за последние две недели - растяжение почти прошло.

Ну, беру эту двухметровую коробку, иду к подъезду... цепляюсь за столбик шлагбаума - нога все еще плохо слушалась - и падаю опять!!! Похоже, опять потянул ту же ногу. Да уж - "сходил за елочкой", что называется...

Теперь, похоже, еще неделю дома сидеть.

(

(

Запись сделана с помощью m.livejournal.com.

воскресенье, 15 декабря 2013

Тенденция, однако...

Север Феликсович Гансовский (15 декабря 1918 года, Варшава — 6 сентября 1990 года, Москва) — один из ведущих советских писателей-фантастов, драматург, художник.

С одной стороны, отнюдь не могу назвать его своим любимым автором. Но...

В своё время, в нежном отрочестве (лет в 12-14), я периодически заруливал в книжный магазин и брал там всю фантастику, какая вообще попадалась под руку и была мне по карману. Учитывая, что по карману мне было немногое, да и ассортимент оставлял желать много лучшего, обычно это оказывались сборники рассказов в мягкой обложке. Так вот я с ума сойти сколько чего-то такого тогда перечитал. Сборники болгарской фантастики, польской, авторские издания и межавторские... Вообще жуть!

Самое главное, я лишь очень потом осознал, как сильно на меня то, что я тогда читал, повлияло. При этом сплошь и рядом ни названий, ни авторов я не запоминал - от слова "совсем". Соответственно, когда я впоследствии решил таки инвентаризировать свой опыт в этом отношении - оказалось, что найти то, что мне нужно, зачастую, скажем так, сложновато. А сами книжки за несколько перездов успели подеваться незнамо куда... Так что - приходилось потом долго искать по разным справочникам - что когда переведено-издано, да...

Так вот оказалось, что половину рассказов Гансовского я тогда перечитал. Именно в том возрасте, когда это всё чисто "ложилось на подкорку". Так что... он сколько угодно может не быть моим любимым автором, но если вдруг у меня самого прорвётся нечто такое... северное... я удивлён не буду...))

Тенденция, однако...

Лазарь Маркович (при рождении - Лейзер Мордхович) Заменгоф родился 15 декабря 1859 года в Белостоке. Польский еврей, подданный Российской Империи. Создатель языка Эсперанто, самого успешного "искусственного" языка из когда-либо созданных. (По крайней мере - если не учитывать элементы искусственности в "естественных" языках: во множестве из них - от ново-норвежского и иврита до церковно-славянского, оказавшего сильное влияние на русский - он не так уж мал.)

В отличие от авторов альтернативных проектов международных языков, Заменгоф изначально делал ставку на использование эсперанто в первую очередь в качестве второго языка - "койне", языка межнационального общения. Соответственно, особо сложным его делать стало необязательно. Ему уже была ни к чему грамматика, способная отразить грамматическое богатство всех основных мировых языков. Соответственно, тут всё оказалось проще. Лексику Лазарь Маркович тоже постарался взять в основном "международную" греко-латинскую, по необходимости пополнив её германскими (из немецкого, английского и, вероятно, родного идиша) и славянскими (из русского и польского языков) корнями.

Популярность языка сначала оказалась высокой, потом пошла на спад, но в итоге стабилизировалась. В СССР некоторое время эсперанто рассматривался даже как "язык мировой революции" - выходили марки с двуязычными надписями и всё такое. Потом, когда исторический маятник качнулся в другую сторону, эсперантистское движение было заподозрено в троцкизме и в итоге почти сошло на нет.

После Второй Мировой эсператнто подвергся давлению английского, претендующего на роль лингва-франка, но зато противники глобализации по-американски (да и по-советски) как раз его полюбили. Например, к нему благоволят в Иране - в семинарии Кума он широко используется (инициативу проявил сам аятолла Хомейни). Ну, и Святой Престол тоже разрешил использовать эсперанто - единственный из языков такого рода - при богослужениях. Основную же "религиозную" поддержку эсперантистское движение получает от бахаистов. Неудивительно: Лидия Заменгоф, младшая дочь Лазаря Марковича, была последовательницей веры Бахаи. Впрочем, язык эсперанто популярен во многих синкретических культах.

Но при жизни самого Заменгофа до этого было ещё далеко. Создатель языка поневоле возглавил эсперантистское движение... Тяжелым ударом для него стало начало Первой Мировой войны. Это ведь как раз и было то, что он пытался предотвратить. Умирает Лазарь Маркович Заменгоф в апреле 1917 года в оккупированной немцами Варшаве...

PS: А ещё эсперанто нежно любят фантасты. У Гаррисона это язык древней Галактической Империи, оставшийся широко распространённым и после её гибели...

PPS: Почему-то внешне сабж - точь-в точь один из моих университетских преподавателей...))